La tourmente de 1848 et son impact en France.

I. Situation en Allemagne. Le mouvement national paralyse les cours. L'assemblée de Francfort. La contestation Rhénane excite l'opinion radicale. II. Affaiblissement de l'Empire d'Autriche. Revendications hongroises. Le soulèvement de juillet 1848. La nouvelle se répand dans le royaume Lombard-Vénitien. Soulèvement de Venise et action de Daniel Manin. Proclamation de la République. Les 5 jours de Milan. Les Autrichiens chassés de Milan. Intervention Sarde au nom de l'idée italienne. Anarchie en Toscane. III. Complications diplomatiques pour le gouvernement provisoire. Le risque de guerre en Allemagne. Le risque de guerre en Italie. La position française dans les Alpes menacées. Pression radicale sur le gouvernement provisoire. Appels à l'intervention. Crise du gouvernement provisoire. Habileté de Lamartine à l'approche de l'élection.

I.

La révolution, maladie du corps social, est contagieuse comme tant d'autres afflictions. La France n'avait pas été la première touchée, nous y reviendrons. Une fois la fièvre montée à Paris, c'est la Confédération Germanique qui vit la tempête arriver. La nouvelle de la révolution parisienne fut l'étincelle qui excita les feux qui couvaient derrière la crise économique et la frustration politique. Dans les capitales des cours allemandes, le scénario parisien se reproduisit avec plus ou moins de bonheur : les libéraux et leur ombre sinistre, les radicaux, manifestèrent plus ou moins bruyamment, plus ou moins violemment leurs volontés : une constitution dans leur État, une constitution pour l'Allemagne.

En l'espace d'un mois, la « révolution de Juin » avait fait son office : tous les États qui n'en disposaient pas encore avaient octroyé une constitution.

Réunion et harangue politique, ici à Berlin mais une scène commune dans la Confédération Germanique de 1848.

Les esprits avancés ne s’arrêtèrent pas là : l'idée nationale, malgré les préventions princières et locales, progressait dans l'opinion grâce à une propagande habile, à l'illusion lyrique propre aux grands idéaux et, tout simplement, grâce à l'esprit du temps. Dans toute l'Allemagne, les partisans des idées nouvelles annoncèrent donc la convocation d'une assemblée allemande qui serait élue au suffrage universel. Les futurs députés allemands devraient se réunir à Francfort et donner à l'empire une constitution libérale.

C'était cependant sans compter aussi bien les divisions qui paralysaient l'Allemagne que les réticences des cours Allemandes qui firent de leur mieux, et avec talent, pour émasculer le parlement avant même sa convocation. Outre-Rhin bouillonnaient cependant des concepts dangereux pour la France mais, chez nous, l'opinion libérale n'avait d'yeux que pour les généreuses idées irriguant l'Allemagne et la nouvelle de soulèvements anti-prussiens en Rhénanie.

Si à Berlin les Hohenzollern avaient dû céder aux habituelles revendications libérales en accordant une constitution, la contestation dans leurs provinces les plus récentes était autrement plus radicale : en Rhénanie, c'étaient des slogans anti-prussiens qui étaient scandés par les émeutes. On y réclamait au mieux pour la Prusse un Reich Allemand libéral et l'autonomie Rhénane, au pire pour les plus audacieux, la séparation pure et simple des provinces acquises en 1814 du domaine prussien. A Paris, ce genre de nouvelles, dûment amplifiées par les rêves français de révision des Traités, excitaient l'opinion et particulièrement les radicaux.

C'était là le premier casus-belli qu'ils agitaient sous le nez Gouvernement Provisoire : la Confédération Germanique est impuissante, l'Autriche occupée, la Rhénanie supplie sous le joug Prussien, l'honneur et le devoir de la République naissante étaient dans les pas des glorieux ancêtres de 1793.

II.

Lamartine, doté du portefeuille des Affaires étrangères, fut ainsi de plus en plus occupé à calmer les ardeurs belliqueuses de la capitale d'un côté, rassurer les ministres étrangers de l'autre. Dans la fournaise martiale des opinions radicales, les événements s'acharner à jeter encore plus de charbon : l'Empire d'Autriche, principal gardien des Traités, était lui-même perclus de troubles et ne donnait guère l'impression de pouvoir. Vienne, avant même la révolution parisienne, avait connu plusieurs jours de troubles s'étant achevés par l'écrasement de l'émeute. Ce signal de faiblesse ne fut pas manqué par les adversaires de l'Empire. Budapest bouillonnait depuis les émeutes et le début de la vague révolutionnaire sur le continent. L'assemblée et le gouvernement locaux, aux mains des libéraux et des radicaux, assaillaient Vienne de leurs revendications sur le contrôle des troupes, les lois, les symboles. Leurs demandes, fussent-elles acceptées, eussent signifié la fin de l'union de la Hongrie à l'Empire sous la forme qu'elle avait alors. C'était bien sûr inacceptable à Vienne.

C'est, comme il est de coutume dans ce genre d'affaire, une maladroite concession impériale qui mit le feu aux poudres. La Hongrie s'était donné de généreuses lois, acceptées à contre-coeur par l'Empereur Ferdinand (en sa qualité de Ferdinand V, roi de Hongrie), qui l'orientait vers une quasi-indépendance sous le régime de l'union personnelle. Le même Ferdinand accorda une Constitution début Juillet. La « Constitution de Juillet », si elle accordait aux libéraux des concessions notables, ne reconnaissait pas les changements intervenus en Hongrie et affirmait l'unité Impériale. Ce fut trop pour le gouvernement Hongrois qui, sous l'impulsion du radical Kossuth, mit fin à l'union avec Vienne puis, quelques jours plus tard, proclama la déchéance des Habsbourg. Le Royaume de Hongrie, prétendument indépendant, allait devoir lutter pour arracher sa liberté.

La nouvelle des troubles en Hongrie se répandit à la vitesse de l'éclair dans le reste de l'Empire et infusa dangereusement là où la contestation menaçait déjà d'atteindre un point de non-retour. Les troubles du gouvernement central, l'indiscipline ou le retrait de troupes envoyées vers la Hongrie n'échappèrent pas aux militants du Royaume Lombard-Vénitien. Les esprits s'échauffèrent vite, d'autant plus qu'aucune mauvaise nouvelle n'arrivait d'Autriche. La faiblesse apparente de l'Empire enhardissait les Italiens. Le 4 août, à Venise, l'émeute se déversa sur la ville. Les autorités autrichiennes disparurent dans le chaos tandis que la foule, maîtresse de la ville, s'empara de l'Arsenal et libéra les patriotes emprisonnés préventivement par les autorités impériales, au premier rang desquels Daniel Manin.

Manin, libéré par la foule et porté en triomphe.

Après avoir été portés en triomphe, les chefs libérés proclamèrent l'indépendance de la « République de Saint Marc » tout en se drapant dans les couleurs italiennes. Sur la Terre Ferme, l'autorité autrichienne disparut dans la panique. La république Vénitienne avait le contrôle théorique d'une Vénétie vide de troupes autrichiennes.

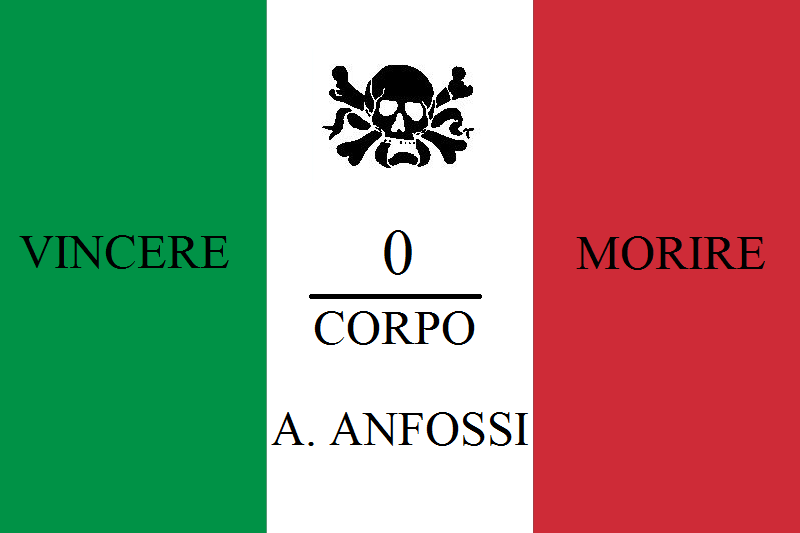

Proclamation de la République de Saint Marc.

Le tricolore adapté par les Vénitiens.

Presque concurremment se soulevait Milan, capitale du Royaume Lombardo-Vénitien. Depuis plusieurs semaines, déjà, la population boycottait le tabac, privant les autorités d'une de leurs principales sources de taxation. A travers le comportement d'une violence grandissante de la soldatesque autrichienne (principalement des unités slaves), l'exaspération du gouverneur était perceptible. Le 1er Août, l'agitation dégénéra en bataille rangée. Contrairement à Venise où l'autorité autrichienne disparut dans la tourmente, elle combattit en Lombardie.

De terribles combats urbains eurent lieu pendant cinq jours jusqu'à ce que le vieux maréchal Radetsky ordonne la retraite tout en jurant qu'il serait bien assez tôt de retour. Maître de la ville, les patriotes italiens proclamèrent, 24 heures après leurs homologues vénitiens, leur liberté.

Les patriotes maîtres de Milan.

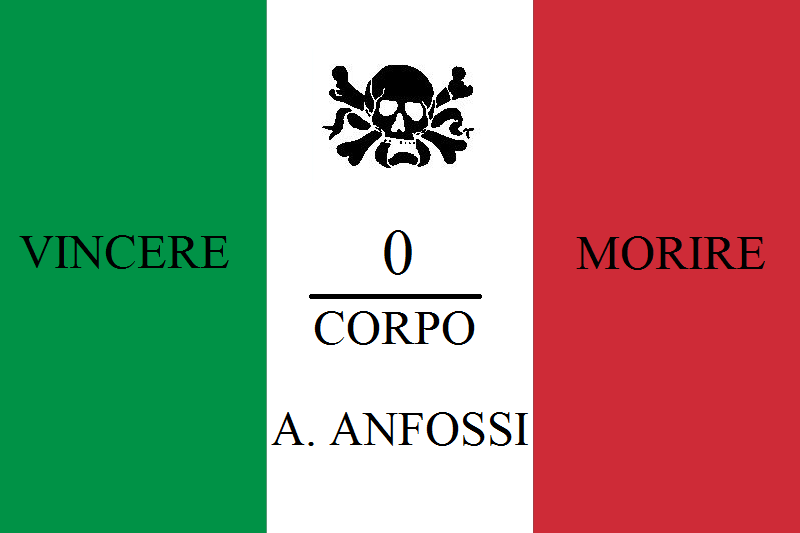

Le tricolore brandi à Milan.

A Turin, les nouvelles en provenance de Vénétie et de Lombardie excitaient aussi bien les esprits radicaux que les appétits des calmes élites piémontaises. Le Statut accordé par Charles Albert satisfaisait les libéraux et les élites du Piémont : les concessions y étaient réelles mais suffisamment légères pour maintenir le poids de la dynastie et des décideurs Piémontais. Les soulèvements dans le Royaume Lombard-Vénitien offraient aux libéraux les plus avancés tout comme aux radicaux un nouvel argument, celui de la liberté italienne. C'était également pour la cour de Turin une tentation : ces révoltés ne pourraient tenir seuls. Et s'ils arrivaient par miracle, comprenons ici une intervention des puissances, à arracher leur indépendance, ils seraient à la merci d'une vengeance Autrichienne ultérieure. A Milan, on faisait le même calcul : Radetsky reviendrait et écraserait la Lombardie. A la fureur des patriotes radicaux de Mazzini, les nouvelles autorités milanaises se rallièrent à la solution de l'appel au Piemont-Sardaigne. Un rapide plébiscite fut organisé dans les zones tenues par l'insurrection, le résultat fut sans appel : partout la solution de l'union au Piemont-Sardaigne l'emporta. Début septembre, trois semaines après la victoire de l'insurrection, une délégation milanaise franchit le Tessin et alla porter au gouvernement de Charles Albert la pétition demandant l'annexion.

Le document demandant l'intervention du Piémont et la réunion de la Lombardie.

A Turin, l'enthousiasme et l'exaltation patriotique étaient à leur paroxysme. Si Charles-Albert n'avait pas pris la décision que l'on connaît, sans doute eût-il été emporté par un coup d’État de ses officiers ou par un soulèvement de sa capitale. Il n'est pas plus à douter qu'il n'ait pas vu dans les événements un moyen d'agrandir les États de Savoie. Le Roi de Piémont-Sardaigne reçut donc la délégation milanaise et annonça que son Royaume ne saurait rester sourd à cet appel à l'aide. Des ordonnances royales donnèrent simultanément au royaume comme nouveau pavillon le tricolore italien tandis que l'armée se mettait en route vers Milan. Charles-Albert avait choisi la nation italienne et la guerre contre l'Autriche.

Les nouvelles armoiries Sardes. Charles-Albert endosse la nation italienne.

Pour ajouter au malheur de cette dernière, l'anarchie s'était répandue en Toscane où l'autorité du Grand Duc Léopold II, un Habsbourg lui aussi, était menacée par l'insurrection. L'Autriche devait donc se battre sur trois fronts et cela n'était pas pour arranger les affaires du gouvernement provisoire français.

Caricature italienne d'époque.

(partie III. à suivre

)